“制度”既包括正式制度,也包括习惯、文化、社会心理等非正式制度。经济学尤其是新制度经济学取向的制度研究在上一次获得诺贝尔经济学奖关注,大概还是2009年的威廉姆森(Oliver Williamson)和奥斯特罗姆(Elinor Ostrom),往前追溯,则包括上世纪90年代获奖的科斯(Ronald H. Coase,1991年)、诺斯(Douglass C.North,1993年)等。

与物理学奖、文学奖等奖项比,经济学奖没多少线索可谈。也因为经济学的高度专业化分工,每当得主揭晓,不少经济学同行也有一定可能会感叹:不了解,没怎么听说,没读过他的研究。对于读者来说,唯有等得主揭晓后,去理解为什么是A获奖,而没法可能是A或B获奖——虽然科睿唯安的引文桂冠奖(Citation Laureate)经常被认为是诺贝尔经济学奖的风向标。

今年不一样,阿西莫格鲁等三人获得诺奖并不让人意外。只不过在学界看来,他们的研究除了贡献,是否还有局限?围绕他们的批评,其实也因为这次诺奖而重新被翻出来。

阿西莫格鲁和约翰逊都是麻省理工学院(MIT)的教授,罗宾逊是芝加哥大学哈里斯公共政策学院的教授。三位学者各有所长,在制度经济学领域长期开展合作,根据姓名首字母排序,常被称作“AJR”。

阿西莫格鲁是三人中最出名的,却也是最年轻的。他有亚美尼亚血统,1967年出生于土耳其伊斯坦布尔。他的学术生涯始于英国约克大学。1989年,他以优异的成绩从约克大学毕业,随后进入伦敦政治经济学院(LSE)深造,分别于1990年和1992年获得经济学硕士和博士学位,并留在LSE任教。自1993年起,他开始在MIT任教。他的研究兴趣十分广泛,涉及经济稳步的增长、技术演化、收入分配、社会网络、契约理论、劳动经济学、制度经济学等多个角度,发表了数百篇论文。他在2005年荣获约翰·贝茨·克拉克奖章,并在2019年被MIT授予学院教授的荣誉称号。

约翰逊出生于1963年,是一位英裔美国经济学家,现为MIT斯隆管理学院教授。他曾在国际货币基金组织(IMF)任首席经济学家。

罗宾逊是三人中最年长的一位,出生于1960年。他在经济学和政治学领域都有重要贡献,现任芝加哥大学哈里斯公共政策学院教授,也被芝加哥大学授予学院教授荣誉称号。在此之前,他曾长期在哈佛大学、加州伯克利等名校任教。他的关注重点是怎么回事经济和政治制度使得一些国家繁荣而另一些国家陷入冲突,往往从这个方面分析国家经济差异的原因。

在当下,全球最富有的20%国家所积累财富与最贫穷的20%国家所积累财富相比,前者大约是后者的30倍左右。令人担心的是,这种差距还在逐步扩大,而不是缩小。面对如此巨大的挑战,我们不可能仅仅站在当下来思考问题。阿西莫格鲁等三位学者的研究提供了契机,帮我们把视野投向16世纪以来的殖民时代,通过长时段的历史视角认识经济表现差异背后的深层原因。

这篇论文尝试讨论一个问题,今天各个国家的经济表现存在一定的差异,这些差异能否通过历史上的经济社会制度加以解释,那些制度可能会产生长期影响,一直延续到今天。他们在论文里发明了一个巧妙的工具变量,使得研究结果扎实可靠。这篇文章在学界产生巨大影响,很多后继者都在模仿他们,制度经济学和经济史等领域也重新复兴。这篇论文正是阿西莫格鲁等三人在今年获得诺贝尔奖最重要的理由。

近百年来,经济学家一直在关注制度。但制度研究的最大挑战是如何描述制度,如何界定制度,如何比较制度,如何将制度与经济的互动影响梳理清楚。就以这篇经典论文为例。三位研究者发现,欧洲人从16世纪开始向全世界开展殖民。殖民者的足迹遍布亚洲、非洲、美洲、澳洲,尽可能拓展自己的殖民地。今天许多国家在历史上都有被殖民的经验。但有些国家早已从阴影中走出,变成了经济发达国家,如澳大利亚、新西兰甚至美国;而另一些国家却迟迟没办法摆脱困境,至今仍挣扎在温饱线上,如刚果等一些非洲国家。

很显然,欧洲人当年在不同的殖民地采用不一样的政策,也建立不同的经济制度。在某些殖民地,殖民者的目标很直接,就是剥削当地土著,掠夺当地自然资源以获取短期利益。殖民者不想在殖民地长久居住,对土著人也没兴趣,只想从他们身上捞一票就走。这些殖民者建立的经济制度可以称为“掠夺性制度”。但在另一些地区,殖民者的表现大为不同。很多欧洲人选择在殖民地定居,为自己和后代的长期利益,他们会把欧洲的政治经济制度照搬到殖民地,教育土著人,逐渐把殖民地建设成为“新欧洲”。他们建立起来的就是一种“包容性制度”。

殖民者早已离开,殖民地早已独立。但是当年“掠夺性制度”与“包容性制度”的影响并未消失,通过法律、习俗、文化、道德等方方面面流传下来,对于今天的经济活动产生一定的影响。我们在处理今天的经济问题时,必须正视殖民时代的遗产。

但与此紧密相连的一个问题是,我们如何拆解制度与经济发展的相互作用,经济学家把这样的一个问题称为“内生性”。毕竟制度会影响经济,经济也会反过来影响制度,两者始终纠缠不清。阿西莫格鲁等巧妙地找到一个工具变量,利用工具变量能解决内生性问题。他们找到的工具变量就是,当时欧洲人在各个殖民地的死亡率。

很多历史文献记载,欧洲人到某些殖民地之后多半难以适应,总是为热带病所困扰,比如疟疾、黄热病,或者肠胃病,都曾导致外来殖民者大量死亡。而本地土著历代都与这些疾病共存,死亡率很低。欧洲人面临高死亡率的威胁,难以定居,就更有可能推行“掠夺性制度”。

而在另一些殖民地比如新西兰,殖民者发现这里山清水秀,自然环境竟然比欧洲更为优越,更适合欧洲人居住,这里连天花等欧洲常见传染病都没有。欧洲人既然想在这些低死亡率的殖民地定居,就会倾向于推行“包容性制度”。通过死亡率这个工具变量,阿西莫格鲁等有效地拆解制度与经济的交互,准确评估制度对经济发展的深远影响。

阿西莫格鲁等研究之后发现,历史上的制度对于今天的经济发展水平确实具有影响,即使把纬度、地形、宗教、语言等其他各种各样的因素都纳入考量,制度仍会显著地产生一定的影响。制度是解释问题的关键。他们的研究方法点燃了后继者的热情,大家也都开始整理历史数据和寻找工具变量,制度经济学和经济史也慢慢的变成为显学。而阿西莫格鲁等仍在全面而又稳定地推进这些领域的发展。

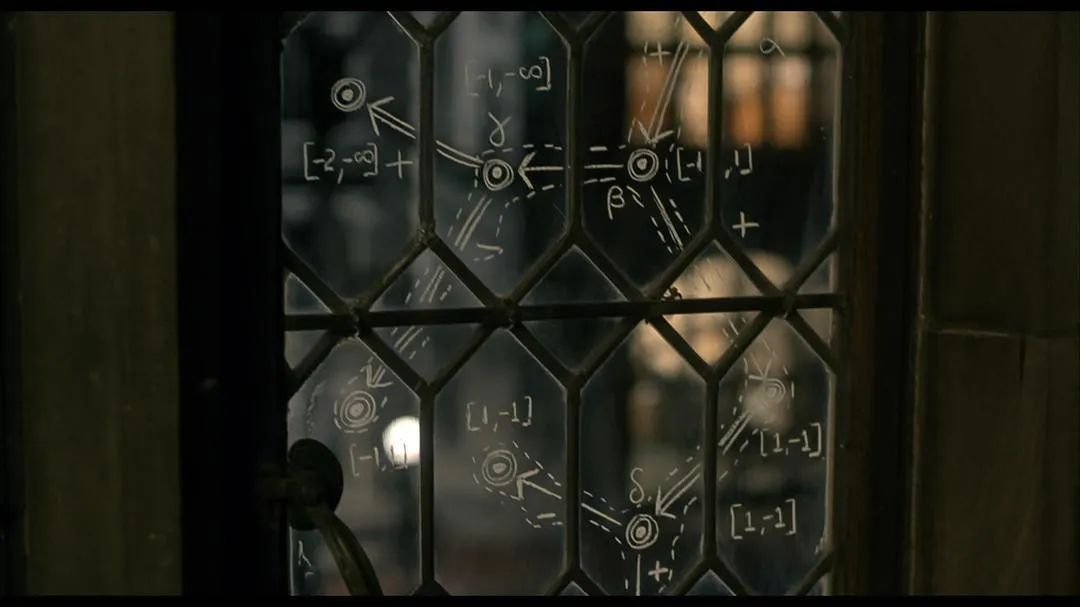

2006年,阿西莫格鲁与罗宾逊合作的第一本专著《政治发展的经济分析:专制和民主的经济起源》(以下简称《政治发展的经济分析》)出版。从书名看,这本书是要向巴灵顿·摩尔的名著《专制与民主的社会起源》致敬。摩尔采用社会学理论,而阿西莫格鲁等采用博弈论等经济学工具,为民主社会的稳定构建一套完整的理论。

《政治发展的经济分析》,[美]达龙·阿西莫格鲁、 [美]詹姆斯·A. 罗宾逊著,马春文译,上海财经大学出版社,2021年3月。

这本书把整体社会抽象成精英和平民两个阶层,两者之间通过税收进行收入分配。阿西莫格鲁等根据模型推演指出,民主社会得以巩固的条件是消除推翻民主的潜在动力,在这过程中需要仔细考虑多个因素,包括市民社会的力量、经济不平等的程度、经济结构、全球化的影响等。经济不平等有一定的概率会影响到民主社会的稳定,但也不绝对,还是要置于整个框架中加以分析。

民主社会的稳定性问题,这是马克思以降众多政治、经济学者一直关心的问题。制度经济学大师诺斯晚年也在思考这样的一个问题,写过《暴力与社会秩序》。而阿西莫格鲁等的这本书就是一个综合体,通过严谨的模型推演,有效整合了马克思、诺斯等诸多前辈的理论,构建出一个大一统的分析框架。这本书出版以后也有些抱怨,认为这本书的理论性很强,应用性不够,大多数国家的民主结构与设定不符。

而阿西莫格鲁与罗宾逊的下一本书《国家为何会失败》于2012年出版。这本书产生了更大的影响,甚至能够说是近二十年最有影响的政治经济学著作之一。这本书顺便带火了两个概念,包容性增长(Inclusive growth)和攫取性增长(extractive growth)。这两个概念原本由亚洲开发银行在2007年提出,大意是前者倡导机会平等,在增长过程中让绝大多数人都能分享到好处,福祉有所提高。而后者不关心机会平等,只有少数人在增长过程中受益,与绝大多数人无关。

《国家为何会失败》,[美]达龙·阿西莫格鲁(也译为德隆·阿西莫格鲁)、 [美]詹姆斯·A. 罗宾逊著,李增刚译,湖南科学技术出版社,2015年6月。

阿西莫格鲁等从根本问题出发,探讨为什么有些国家富,有些国家穷,有些国家甚至无法保障人民拥有充足的食物,最终被人嘲笑为“失败国家”?他们的野心颇大,先后整理了罗马帝国、玛雅城市国家、中世纪威尼斯、苏联、拉美、英格兰和当代非洲国家的各类历史证据,然后用实证工具加以分析。他们发现,这些国家都曾盛极一时,都有很好的经济稳步的增长表现,但最终都失败了。我们不可能从各种失败教训中归纳出单一要素,但阿西莫格鲁等确实从中发现了“包容性增长”和“攫取性增长”所导致的巨大差异。

包容性增长的制度环境下,公民在国家权威的保证下能够最终靠各种渠道参与到政治决策的过程之中,享受到不受歧视的市场准入制度,参与公平竞争的经济博弈。他们在经济活动中的受益,也会享受对于私有产权的法律保护。与之相反,在“攫取性增长”的制度环境下,统治者往往不愿意与大众分享经济成果,而且采用政治手段来向大众榨取经济利益,即中国古代历史上的“与民争利”。在短期之内,这两种制度都可能会稳定存在,都有可能保持社会稳定和经济发展。但从长久来看,攫取性制度不可能保证经济激励,也缺乏政治合法性,所以必然会导致社会崩溃,即国家的失败。

这本书出版以后,影响超出了经济学界,在社会学、政治学、历史学等众多领域都引发热烈讨论。大多数学者都对于阿西莫格鲁等人的宏大抱负予以高度评价,认为这是历史制度分析的里程碑著作。但也有的人觉得“包容性增长”和“攫取性增长”有过于空泛之嫌,还有人指出一些书中的历史细节错误。

而阿西莫格鲁等又在2019年推出了《狭窄的走廊》。在这本书中,两位作者继续考察全世界众多国家的历史变迁进程,描绘出一幅独特的风景。就我们有限的经验而言,最理想的经济社会状态应该是以个人自由为核心,整个社会富有活力,同时拥有一个积极有效的政府,这几者达到一个平衡。我们把这个作为终极目标,再回头看各个国家的发展历程。

不同国家的初始点的资源禀赋、限制条件各不相同,发展过程中也走上不同的道路。但并非条条大路通罗马,大多数国家最终都与那个理想社会的目标擦肩而过,越走越远。通往理想社会的道路,似乎只是一条狭窄的走廊,必须在恰当的时机找到走廊的入口,最终才能实现目标。而很多国家一开始就走偏了,后续发展呈现出路径依赖的特性,越走越偏。虽然发展过程中充满试错和博弈,也有不同的社会力量想把方向导回走廊入口,但终究难以如意。阿西莫格鲁等悲观地指出,这条窄路不好走,一步错可能步步错,这就是我们所看到的真实世界。

阿西莫格鲁与约翰逊的《权力与进步:我们在技术与繁荣上的千年斗争》英文版书封(暂无简体中译本)。

到了2023年,阿西莫格鲁又与约翰逊合作,出版了《权力与进步:我们在技术与繁荣上的千年斗争》。阿西莫格鲁做过大量有关技术进步和AI(人工智能)的研究,这次也把这个主题导向了经济史。他们在书里讨论了过去千年里,技术进步对经济发展的影响,最终自然也谈到最近炙手可热的AI革命。AI是否能像蒸汽机一样彻底颠覆我们的生活?阿西莫格鲁等对此却并不乐观。

他们认为,目前AI发展已误入歧途,许多算法的设计是尽可能地取代人类,而不是服务于人类,这与AI的设计初衷已经背道而驰。按照当下AI的发展逻辑,未来它对于提高生产效率、发展经济水平的帮助会明显低于人们的预期,甚至可能会对劳动就业、收入分配乃至民主制度产生负面影响。

首先,他们都是现实主义者,关注历史问题的学者必须是现实主义者。阿西莫格鲁等从不讳言当今很多国家在经济上的失败,并试图帮助它们寻找历史与现实中的原因。虽然阿西莫格鲁是抽象模型的高手,但是他从未沉迷于精美的模型之中,而是试图用模型来解释残酷的现实。

其次,他们都是综合主义者。阿西莫格鲁是经济学界罕见的全能战士,从理论模型到数据分析,从工具创新到史料整理,在任何方面都达到目前学界的顶级水平,这也是他能持续不断发表数百篇论文的技术保障。但是他从不凸显自己某一方面的技能,而是试图把各项能力综合起来,论证一个宏大的、根本性的命题。今天极少有这样全能的研究者。

再次,阿西莫格鲁等人都是悲观主义者。他们没被主流舆论带着走,无论分析国家兴衰还是科技应用,都能冷静地分析其内在机制,思考它们的衍生影响,最终作出整全的判断。

他们可能是今天最为外部所知的经济学家,但褒贬不一。一方面,他们在顶级学报上发表了数量惊人的论文,出版过大量的著作和教科书,还有很多网络上的免费讲义,是无数经济系学生的偶像。另一方面,他们不断挑战宏大命题,自然不可能面面俱到,总有疏漏和不够深入的地方,遭受专家的批评。

总体而言,他们是最不令人意外的诺贝尔经济学奖获得者。在此之前,我们唯一不知道的只是,他们会在什么时间、以什么理由获得诺贝尔经济学奖。很难说阿西莫格鲁开辟了哪个经济学的新领域,但是他全面地改变了经济学的面貌。

在过去的二十年里,对于阿西莫格鲁等人研究的批评不绝于耳,很多批评都来自经济学圈内部,严厉刻薄,他们2001年的经典论文以及《国家为何会失败》都是攻击的靶子。

他们今年获奖之后,很多批评又被重新翻了出来。批评意见大多分布在在以下几个方面。

第一,他们对于制度缺乏明确定义。什么是包容性制度,什么是攫取性制度?包容性制度与产权明晰、私有产权保护、王权受到约束、对外自由贸易等特征存在怎样关系?如果一个国家有明晰的产权,却设置很高的对外贸易壁垒,此时它是否算是采用包容性制度?又如果说,成功国家采取的是包容性制度,失败国家采取的是攫取性制度,那么就犯下同义反复、循环论证的明显错误。

第二,他们没深入研究制度与意识形态之间的关系。经济史学者多半不喜欢研究观念,因为没法量化。他们更愿意处理人均收入、预期寿命等相对容易衡量的指标。问题就在于经济制度与意识形态存在密切联系。经济史前辈诺斯(D. North)也承认,意识形态是制度的重要组成部分。但是阿西莫格鲁在这样的一个问题上的态度十分强硬,认为文化与意识形态与经济稳步的增长之间并无直接关系,只可能在正式制度框架下发挥作用。

第三,阿西莫格鲁等的实证研究结果不稳健,样本选取数量偏少。只要在样本选取或者计量方法上做一些调整,结果就可能变得不显著。工具变量的选取也有可议之处。所以很多经济学家不支持他们的研究结论。

第四,由于研究涉及长时段、全世界内上百个国家的经济变迁,他们不得不采用二手乃至三手的研究数据,研究过程非常粗略。当今学术分工已趋于严密,很多历史学家终身只钻研某个国家某个阶段的历史。对于这类学者而言,阿西莫格鲁等的研究错误百出,对待历史数据的态度不可接受。

应该说每一种批评都有道理,也都值得阿西莫格鲁等人认真回应。但学术研究总是面临局限,其中有理论的局限,有技术的局限,有自身能力的局限,也有时间精力的局限。纵使遭受众多批评,也不能否定阿西莫格鲁等人工作的意义。他们只是用一种数学足够严密但逻辑上不够严密的方式,尝试构建一套回应重大命题的经济学理论框架,也提出大量有价值的探索方向。在我看来,他们工作的另一个重大意义是启发年轻人投身其中,推动了制度经济学和经济史的研究。至于最终是否能构建出更完美理论体系,我并不关心,因为探索的过程总是比结果更有意义。